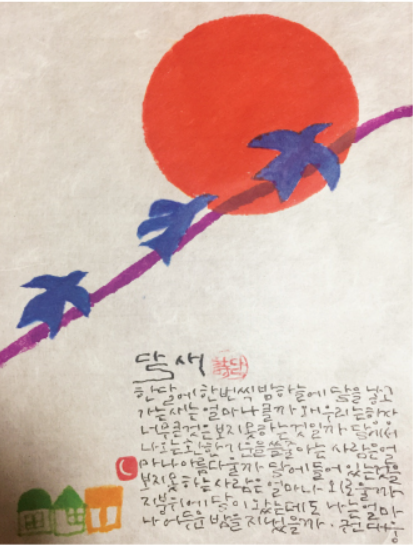

달새 / 권대웅

한 달에 한 번식 밤하늘에

달을 낳고 가는 새는 얼마나 클까

우리는 왜 너무 큰 것은

보지 못하는 걸일까

새가 달을 낳는 동안

바다는 얼마나 뒤척였을까

하늘에 펼쳤던 저토록 큰 검은 날개

새벽이면 어디에다 접어 넣을까

날개를 펼칠 때 반짝이던 별들은

어디서 얻은 상처들일까

이제껏 밤하늘에 태어났던

둥근 달은 도대체 얼마나 될까

달에서 나오는 환한 기운을

쓸 줄 아는 사람은 얼마나 아름다울까

달에 들어있는 것들을

보지 못하는 사람은 얼마나 외로울까

지붕 위에 달이 왔는데도

나는 얼마나 어두운 밤을 지냈을까

저 거대한 새가 둥글게 품고 있었는데도

나는 왜 행복하다고 생각하지 못했을까

달의 중력에 대해 생각해 본 적 있니? 바닷물을 밀고 끌어당기는 조수간만이 아닌 달의 에너지 말이야. 달이 우리에게 미치는 영향과 매일밤 우리에게 하고 있는 말, 그 메시지를 들어본 적 있니?

달을 닮은 것들을 찾아 보았어. 달빛 비치는 밤에 만들어진 사람들이 있었어. 초승달 닮은 눈썹, 달빛 닮은 미소, 눈동자, 얼굴, 손톱 및 반달, 젖가슴... 달을 닮은 사람들이 만들어낸 지붕과 달항아리, 밥그릇, 숟가락, 그리운 사람 보듬어 품은 봉분, 초승달 닮은 코스모스 씨앗, 반달은 닮은 나팔꽃 씨앗, 동그마한 분꽃 씨앗, 물고기 알, 새들의 알, 그리고 둥지, 둥지들... 세상에 태어나는 모든 생명들과 둥근 것들, 둥글어져가는 것들... 더 많아, 당신도 한 번 찾아봐, 달을 닮은 것들, 무한한 그것들.

바다가 보이는 높은 바위 위 왜가리 한 마리 둥지에 웅크리고 앉아 달을 듣고 있었어. 만월이었어, 고요한 밤 깊은 정적 속, 일순간, 이 공간과 저 공간의 시간이 정점에 닿으며 맞아떨어지는 순간을 느낄 때가 있어, 달이 밤바다를 비추고 왜가리의 눈빛이 달에 닿은 순간. 그때였어, 바로 그때, 새가 둥지에 알을 낳았어. 바다 속 깊이 물고기들이 황금빛 알들을 뿜어내고 있었더, 아아, 달의 드넓은 슬하膝下!

늦은 봄밤이었지. 뒤산을 타고내리는 아카시아나무 꽃향기가 너무나도 짙어 목이 메는 밤이었어. 만월이었어. 마당에 앉아 오랫동안 바라보던 달이 이마 한가운데로 와 닿았다고 생각되는 순간. 달의 목소리를 들었지. 머릿속에, 눈동자에, 가슴에, 온몸으로 전깃불 같은 것이 번쩍하고 켜진 것 같았어. 아! 그 목소리 너무 크고 고와서 철쭉꽃 피어나 마당에 주저앉아 엉엉 울었어.

불교 용어에 삼매경三昧境이라는 말이 있어. 마음을 한 곳에 모아 망념妄念에서 벗어난다는 뜻이라지. 수도승들이 삼매에 빠졌다가 새벽닭이 울 때 깨달음을 얻었다는 이야기가 있잖아. 깨달음에 닿으려면 마음을 한 곳으로 모아야 한다지. 하지만 깨달음 같은 것 나는 잘 몰라. 게다가 명상, 이런 것은 아주 싫어해.

깨우침이랄까, 뉘우침이랄까, 사람답게 살아야겠다는 생각을 했어. 사람답게 살아야지, 사람답게 살아야지, 달빛 같은 말 가슴으로 번져 마음이 그윽하고 환해졌어.

어렵고 힘들었어. 불안하기만 했어, 그럴 때 한 번 더 마음을 내어 더 어렵고 더 힘든 누군가를 떠올렸어. 바로 그거였어. 어렵고 힘들어서 쓰러질 것만 같은 내가 치유되는 법, 가진 것 없어도 더 없는 누군가를 돕고 나누면서 나는 저절로 나아졌어. 그걸 알게 되면서 나는 내가 나아지기 위해 누군가를 돕기로 했어. 그러다가 깨달았지. 물질이 아니어도 세상에 나눌 수 있는 것들이 무한히 많다는 것을. 부자가 된 것 같았어. 퍼내고 퍼내어도 마르지 않는 샘물 하나 마음에 놓인 듯 큰 부자가 된 것 같았어.

달의 목소리를 들었어. 나누면서 살라고 세상에서 제일 아름다운 동사는 '주다'야. 달빛이 어두운 곳을 향해 빛의 말을 하고 있었어. 한 번도 배운 적 없는 그림이 그려졌어. 내게로 다가온 달의 모습과 달의 목소리를 그려보았어. 둥글고 환하게, 그렇게 달시가 내게로 왔어.

썰물이 있으면 밀물이 있는 것처럼, 삶은 꼭 그만큼인 것 같아, 우주은행 달통장은 우리에게 꼭 그만큼씩 덜어가고 다시 채워주지. 아무리 많은 재산과 권력을 거머쥐었어도 죽음 앞에서는 모두가 꼭 그만큼이야. 우리 모두는 꼭, 꼭, 그만큼이야. 그것이 바로 달의 중력이야.