[자연의 철학자들] 경북 영양 / 육잠스님

● 자연 속에서 넘치지 않게

첩첩산골 굽이굽이 흘러가는 저 구름이 묻습니다.

나는 지금 어디로 가고 있는가?

나는 또 무엇을 위해 사는가?

도란 무엇이며, 삶이란 과연 어떠해야 하는가?

산승의 분신이며

자부심이었던 지게

평생의 화두로 삼은 한 마디

'생명불식' 生命不息

살아 있으면 살아 있는 몫을 하라

밥먹고 밥축내지 말아라

기꺼운 마음으로 밥값을 하며

자연의 순리에 따르는 삶

때마쳐 비우고 들어내니

이처럼 가볍고 자유롭다 합니다.

인생이란

'래무소래 거무소거'

来無所來 去無所去

와도 온 바가 없고

가도 간 바가 없다

세상에 왔다가도

어느 때 홀연히 사라지거든요

그걸 내 인생이라고 붙들고

다들 고생하며 살고 있어요

빈 지게처럼 허허롭게

바람도 구름도 더디 도착하는 경북 영양

궁벽한 산골 오지,열평 남짓한 작은암자가 있습니다.

"두곡산방"

뜨락의 꽃들은 이른 아침부터 정다운 손님을 불러왔네요

수수한 산방엔 한 스님이 홀로 기거중입니다.

아이구~

해가 나왔다

노승이 아침을 맞는 방법은 남다릅니다.

햇볕에 얼굴을 씻는 거예요

(손으로 얼굴을 비빈다)

고맙습니다~

아침에 이렇게 해가 뜨는 것만으로도

얼마나 고마운 일이요

햇빛과 바람,꽃향기, 자연의 모든 것에 스님은 인사를 건넵니다.

세상의 만물을 흐투로 여기지 않는 육잠스님

여느 절집에서 흔히 볼 수 있는 조각불상 대신

요 돌부처가 앞뜰을 차지하고 있습니다.

옆에서 보면

꼭 노승이 앉아있는 모습처럼 보이거든요

이건 어린 상좌

뒤통수가 튀어나와서

아주 말썽꾸러기 상좌 같아요

이런 돌도 불성이 있다고 하거든요

부처의 성품

이미 이건 돌이 아닙니다.

저에게는 하나의 생명이 된 거죠

스님의 텃밭

채소의 소우주라고 할까

없는 것 빼고 다 있습니다.

김장배추,김장 무,쑥갓, 상추, 저건 시금치

햇빛이 키워주고,비가 키워주고

지나가는 바람도 응원하겠지

자연이 스님의 동업자인셈인데요

달처럼 환하고,어머니의 주름치마처럼 푸근한 이것들이

자연의 도움없이 어떻게 영글었을까요?

7,8년 자란 굵은 더덕

자연이 키워낸 결실입니다.

1년 내내 무슨 일이든 해야 해요

산중에 사는 게 남들 눈에는 한가하게 보여도

안 그래요. 늘 일이 생겨요

산중에 혼자 머물러도 동행이 있으니 외롭지 않죠

요 꽃만 하더라도 아마 다른 사람들 같으면

벌써 베어 버렸을 거예요

다니기 상당히 걸거치거든

저는 그래도 꽃 한번 보겠다고

여름 내내 이 불편함을 감수하면서 살았거든요.

꽃 줄기를 베어 버린다는 건

꽃에 대한 예의가 아니거든요

오직 꽃 줄기는 꽃을 피우기 위해서 생존하거든요

심지어는 꽃을

그냥 밟고 다니는 사람도 있습니다.

꽃은 그 식물의 얼굴인데

자기 얼굴을

누가 밟고 간다고 생각해 보세요

화려하건 수수하건 한 생을 치열하게 살아내는 생명들을 함부로 대할 수는 없습니다.

먹고, 입고, 생활하고, 스님은 모든 것을 자급자족 합니다.

산중에서 38년 수행하는 동안 늘 그래왔습니다.

더덕이 되게 거칠게 생겼다

스님이 손수 키우고 거둔 것들로 짓는 공양

(된장 끓이고, 쌀위에 황정뿌리를 얻어서 밥을 짓고)

오늘 같은 날 햇볕을 보고 먹으면 더 좋아요

스님의 자연밥상

#더덕구이, 두부된장찌개, 고춧잎무침, 고추볶음, 열무김치

소박하지만 봄날 파종의 기쁨과 여름날 뙤약볕의 시름을

두루 담은 수고로운 밥상이기도 하지요.

괜히 미안한 생각이 드네요

산중에서 세끼 꼬박꼬박 챙겨 먹는다는 게

때론 정말 호사스러울 수도 있는 거죠.호사

단출한 밥상 앞에서도 스스로를 낮추는 스님의 성정

여기도 한 상 차려 줘야 하는데

저 혼자만 먹고 있네요.

아이고 미안합니다.

밥 한그릇에 담긴 생의 고마움을 너희는 아느냐?

돌부처가 묻는 것 같습니다.

산골 암자의 풍경은 하루가 다르게 바뀌고 있습니다.

붉디 붉은 단풍은 스님처럼 겨울 준비를 다 했다는 거겠죠.

그나저나 스님은 기침 하셨을까요?

가을 바람이 산들부네

달밝은 가을 밤에 달 밝은 가을 밤에~

절로 노래가 흘러나오는 까닭이 저기 있었네요

하루도 같은 모습없이 자연이 이토록 아름다운데

산중이 적막한들 심심할 세가 있으려구요.

참 좋은 날씨다~

스님은 흘러가는 구름에서도 깨닫습니다.

생과 사가 다르지 않다는 자연의 섭리를 말이죠.

우리가 구름에서 배울 게 참 많습니다.

구름은 흔적을 안 남기거든요

또 그 무한한 한가로움

그래서 우리 인생을 구름에 많이 비교했거든요.

생야일편 부운기(生也一片 浮雲起)

사야일편 부운멸(死也一片 浮雲滅)

삶이란 한조각 구름이 일어남이요

죽음이란 한 조각 구름이 사라짐이다.

저 구름의 길을 따라 가면 인생의 답도 찾지 않을까요?

구름이 지나간 자리마다 가을이 부쩍 영글어 갑니다.

이 숫돌을 쓴 지 한 30년 됐는데

처음에는 아주 두꺼웠는데 이제 이만큼 얇아졌어요

이 돌이 이렇게 닳은 거예요.

낫하고 부딪혀서

그 지극한 세월이 여기 있습니다.

스님은 일체 기계를 쓰지 않습니다.

힘 좀 들더라도 온전히 내 몸으로 공을 들여

땅과 마주하겠다는 겁니다.

들깨 향이 참 좋습니다.

닷 되는 나올 거예요

닷 되만 하면 혼자 실컷 먹어요.

옛날 중국 선종에서는

일일부작 일일불식

一日不作 一日不食

하루 일하지 않는 날엔

하루 먹지 않는다.

그만큼 노동의 가치를

소중하게 여기는 건데

땀 흘리지 않는자 어찌 도를 구할 수 있을까요.

노동과 수행엔 경계가 없습니다.

제가 먹을 양식이니까

땀을 흘리든 피를 흘리든 흘려야죠.

콩 씨를

세 알 심는다고 하거든요

한 알은 길짐승 주고, 한 알은 날짐승 주고,

한 알은 본인이 먹는다는 거예요.

스님에게 농사란 자연엔 나만의 소유란 없다는 것을 깨치는 것이며,

살아 있음을 확인하는 일

일하는 게 좋아요.

양이 얼마 안 돼서

이 정도는 자다 일어나서 할 수도 있고

예전에 거창토굴에서 전기 전화 없이 살 때

그때는 농사를 많이 지었습니다.

소도 먹이고 했으니까

20대에 주지가 될 만큼 눈에 띄든 젊은 승려는

어느 날 모든 문명을 뒤로 한 채

오지 산골로 들어갑니다.

욕망만을 쫓는 세태에 나름의 저항이었다는군요.

그렇게 시작된 산중 생활이 어느 덧 38년..

소를 키울 때 한번은

'너하고 나하고 달밤에 한 번 걸어보자'

외양간에서 소를 데리고 나와

동네 길을 달밤에 왔다 갔다 하면서

한 2시간 동안 새벽이슬 맞으면서

걸었던 기억도 있어요.

문득 그 시절을 떠올리면

그립고 좋았어요.

수행자가 체득해야 할 삶이란 무엇일까?

무엇에도 억매이지 않은채 자연에 순응하며 욕심없이 사는것

스님에겐 늘 그랬습니다.

가을이 저물어 갈수록 햇살을 찾는 횟수가 늘었습니다.

고구마를 잔뜩 써는 중인데요

산중의 긴긴 겨울을 나려면

미리미리 일용할 양식을 마련해야 합니다.

맑은 하늘이 무색하게 뚝뚝 떨어지는 여우비가

스님은 여간 재미나지 않습니다.

빗방울 떨어지나?

거참 신기하다

해가 떠 있는데 빗방울이 떨어지네

이렇게 천지조화가 아름다운데

그러니 오늘 하루를

열심히 최선을 다해 살면 돼요.

그게 인생의 답이라

스님은 요사이 숲속 보행이 잦아졌습니다.

찬란하게 타오르든 잎들이

단풍비가 되어 땅으로 돌아갑니다.

겨울을 나는 나무들의 지혜죠

한 해 살림을 마쳐가는 가을 숲

숲속에서 온전히 나와 만나는 시간

인생을 들여다볼 수 있는 숲

썩은 건 안 물고 가고

좋은 건 다 물고 가버렸네

이게 다람쥐 굴이예요

겨울 되면 딱 이렇게 봉해버리고

겨울을 난다니까요

저는 추워도

그냥 덜덜 떨면서 겨울을 나는데

너구리,다람쥐,고라니,멧돼지 짐승들이 많잖아요

그렇게 사람을 경계하지 않아요

사람의 잣대를 내려 놓으면

자연에선 모두가 한 식구며,내 도반

생명의 귀천은 없습니다.

땅과 하늘의 질서가 지배하는 숲에선

마음의 눈만 열면 마음의 숨소리를 들을 수 있습니다.

낙엽지는 소리

새소리

햇살

이런 게

너무 고맙죠

실은 고마움이란 이런 겁니다.

비어 가는 숲에서도 생명은 끝없이 순환하고 있다는 것

예쁘네~

이 계절

텅빈 충만같은게 느껴지는 계절입니다.

이 계절

스님은 스스로에게 반문해 봅니다.

나는 얼마나 허허롭게 지내왔는가?

겨울 양식 못지 않게 땔 나무를 할 참이랍니다.

그런데 장작 더미 너머 세 글자가 눈에 띕니다.

'다비목'

다비목(茶毘木)은

제가 죽었을 때 저를 태우는 나무죠

화장하는 것을

불교 용어로는 다비(茶毘)한다고 하거든요

'산에 살면 다비목은 필수로 해놔야겠구나'

언제 어떻게 될지 모르잖아요.

그게 수행자의 삶이에요.

생의 마지막 발걸음에도 빚을 남겨서는 안된다는 스님

이 숲길을 오가며 수없이 붙들었던 화두는 그것이었습니다.

비우고 살면

훨씬 사는 게 쉬워요

채우다 보면

더 채우려는 본능이 생깁니다.

그러면

그 무게에 못 견뎌서 쓰러진다니까요

오늘은 멀리 안 가고

가까이에 있어 나무하니 좋다

살아 있는 나무는 절대 넘보지 않고 오직 죽은 나무만 가져간다는군요.

산이든 강이든

정령은 어디든지 다 있죠

우리 인간의 눈에 안 보이니까 무시하지만

정령이 있다고 봐요. 저는 그렇게 믿어요.

그래서 산에 있는 나무들한테도 함부로 못 대해요.

이게 정령들이 다 키우는 것들인데요

(한짐 가득한 나무지게를 지고 일으나며)

일어나지 간다고

일어나면 간다고

아무것도 아니었기에

가볍고 쓸쓸하였다

나라는 존재가 어디 있습니까?

잠시 왔다가

흩어지는 생

가볍다는 건

참 좋은 거잖아요

허허롭게

가볍게

자기 몫의 짐을 짊어지고 살다

이제 내려놓을 일만 남았으니

이 얼마나 홀가분한가

모든 일은 자연으로의 귀로였노라고 스님은 말합니다.

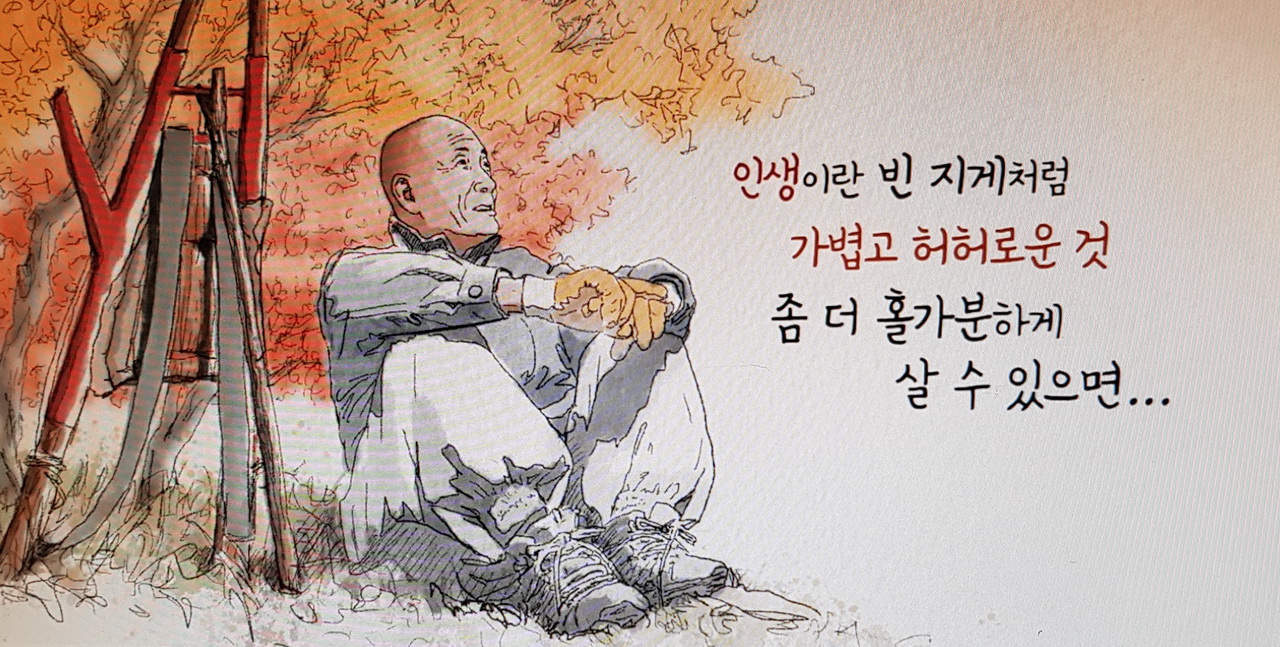

인생이란 빈 지게처럼

가볍고 허허로운 것

좀 더 홀가분하게

살 수 있으면...

제 몫을 다하고, 더는 바라지도 요구치도 않는 빈 지게처럼 인생은 허허로운 것..

육잠 스님의 삶 [자연의 철학자들 35부] 빈 지게처럼 허허롭게(KBS 20221125 방송)

https://www.youtube.com/watch?v=0MmDNy09nIs

38년째 깊숙한 산골에 은둔하며 수행하는 육잠 스님의 철학 이야기

[자연의 철학자들] KBS 매주 금요일 방송 20221125

https://www.youtube.com/watch?v=u7FsfrXJ-I0

'관심있는...' 카테고리의 다른 글

| 김옥순 수녀(성 바오로딸 수도회)의 작품 (0) | 2023.01.13 |

|---|---|

| 김옥순 수녀, " 붓을 들면 가장 먼저 그 분의 얼굴이 떠오르지요" (2) | 2023.01.13 |

| 윌트 휘트먼의 시집 "풀잎" 1855년판 서문에 쓰여있는 詩 (0) | 2022.07.16 |

| 칼 들고 뒤엉켜 백병전…한국전 참전, 美미대생 그때 그 순간 (0) | 2022.04.11 |

| 미군 병사가 부모에게 보낸 6·25 전쟁 그림들..70년만에 공개 (0) | 2022.04.11 |